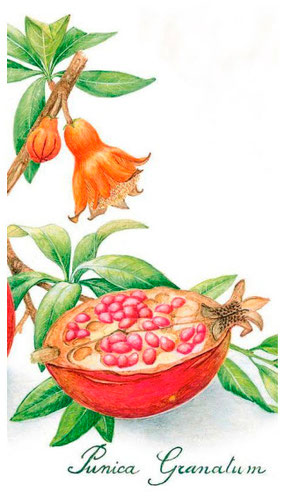

Le grenadier (Punica granatum), connu surtout pour ses fruits juteux aux grains rouges éclatants, occupe également une place privilégiée dans l’art ancien de la teinture textile. Depuis des siècles, les artisans se servent non pas du fruit en entier, mais de son enveloppe extérieure — l’écorce épaisse et coriace — qui, une fois séchée et réduite en morceaux, devient une ressource précieuse. Cette partie du fruit concentre en effet une forte proportion de tanins hydrolysables, généralement comprise entre 20 et 30 %, ce qui en fait l’une des sources végétales les plus efficaces pour fixer durablement la couleur sur les fibres naturelles.

Employée seule, l’écorce de grenade agit comme un colorant direct. Elle confère aux tissus des nuances douces, allant du jaune pâle au beige lumineux, selon la concentration du bain et la nature de la fibre textile. Le coton, en particulier, retient bien cette teinte subtile, qui évoque la clarté de la paille ou du sable. Mais l’intérêt de la grenade dépasse ce simple rôle de colorant. Grâce à la richesse de ses tanins, elle peut également être utilisée comme mordant naturel : elle prépare les fibres et améliore l’adhérence d’autres teintures végétales, rendant les couleurs plus vives, plus solides et plus durables.

Lorsqu’elle est combinée à différents mordants métalliques, l’écorce de grenade se révèle étonnamment versatile. L’alun, souvent employé dans les traditions tinctoriales, a pour effet d’éclaircir et d’adoucir la couleur, donnant des jaunes plus lumineux et plus clairs. Le sulfate de fer, au contraire, modifie profondément la tonalité : il transforme le jaune originel en teintes plus sourdes, allant du vert olive au brun sombre, avec parfois des reflets légèrement grisâtres. Le cuivre, de son côté, accentue les tons verts et peut faire virer la couleur vers un vert profond, presque forestier. Cette palette nuancée, obtenue à partir d’un seul ingrédient, témoigne de la richesse de la grenade dans l’univers des teintures naturelles.

Ainsi, le grenadier, arbre à la symbolique puissante dans de nombreuses cultures méditerranéennes et orientales, ne se limite pas à ses usages alimentaires ou médicinaux. Par la teinture, il inscrit aussi son empreinte dans l’artisanat textile, où la science des tanins se transforme en un jeu subtil de couleurs, de matières et de savoir-faire transmis de génération en génération.

En résumé, l’écorce de grenade, employée seule, donne des jaunes doux, mais combinée à des mordants, elle offre une palette variée : jaunes clairs avec l’alun, verts et bruns avec le fer, verts profonds avec le cuivre. Elle sert aussi de mordant naturel pour renforcer les autres teintures.

Pour extraire la couleur, les peaux sont portées à ébullition pendant une heure environ. Le bain obtenu est ensuite laissé à macérer durant une journée complète, avant d’être filtré pour recueillir la teinture prête à l’emploi.